光善寺 (枚方市)

| 光善寺 | |

|---|---|

| |

| 所在地 | 大阪府枚方市出口2丁目8-13 |

| 位置 | 北緯34度48分07.12秒 東経135度37分30.00秒 / 北緯34.8019778度 東経135.6250000度座標: 北緯34度48分07.12秒 東経135度37分30.00秒 / 北緯34.8019778度 東経135.6250000度 |

| 山号 | 淵埋山(えんまいざん) |

| 宗派 | 真宗大谷派 |

| 本尊 | 阿弥陀如来 |

| 創建年 | 文明7年(1475年) |

| 開山 | 蓮如 |

| 正式名 | 淵埋山 光善寺 |

| 別称 | 出口御坊 |

| 文化財 |

光善寺のさいかち(府指定天然記念物) 光善寺(市指定史跡) |

| 公式サイト | 真宗大谷派 淵埋山 出口御坊 光善寺 |

| 法人番号 | 5120005012957 |

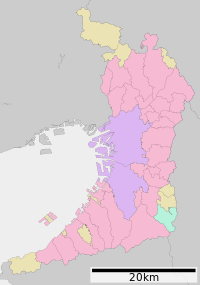

光善寺(こうぜんじ)は、大阪府枚方市出口にある真宗大谷派の寺院[1]。山号は淵埋山。本尊は阿弥陀如来[2]。出口御坊と呼ばれる。

歴史[編集]

文明7年(1475年)に吉崎御坊を退去した浄土真宗本願寺派の法主蓮如は、9月5日[3]に河内国茨田郡中振郷出口村(現・枚方市出口)に移り住んだ。当時、出口はわずか9戸の寒村であったが[4]、蓮如はここに出口御坊の建立を進めるとともに3年間在住し、近畿一円の教化を進めた[5]。山号の淵埋山は当時この地にあった二丁四方の大きな池を埋め立てて諸堂を建立したことに由来している。また、その池の一部は現在も残されて庭園となっている[3]。また、池の周囲には梓(はり)の木(サイカチ)がよく茂っていたことから、当寺は梓原堂(しんげんどう)とも呼ばれていたという[3][6]。寺名である光善寺の名は、出口に草庵を建てて蓮如を支えた門弟の御厨石見入道光善から取られたものとされる[2]。御坊の建立に伴って周辺には多くの門徒が移り住み寺内町が形成された[4]。

文明10年(1478年)に蓮如が山城国山科(現・京都市山科区)に新たな本願寺として山科本願寺を建立するため山科に移る際、長男の順如を当寺の住職に指名した[6]。これにより順如は大津の顕証寺(現・本願寺近松別院)から当寺に移り住んで2世住職となった[7][注 1]。また、蓮如は出口御坊を近畿一円の御坊の筆頭格とした[6]。

文明15年(1483年)に順如が早世すると、蓮如は外孫の光淳を次の住職とするなど本願寺派の寺院において当寺は重要な寺であったが、天文3年(1534年)に火災によって焼失。一時、摂津国島下郡鳥飼(現・摂津市)や、河内国茨田郡大場などを転々とした後、慶長年間(1596年 - 1615年)に再び出口に戻って再建された[6][7]。この頃に光善寺の名を賜るとともに院家に補されたという[7]。

6世の顕勝は大坂本願寺が織田信長と戦った石山合戦において功績があり、慶長年間に起きた本願寺分立に際しては准如に従って本願寺派西本願寺の側についた[7]。7世の准勝は恵光寺5世の良超らとともに一旦は真宗大谷派東本願寺に移ったが、間もなく西本願寺に降った[7]。

8世の准玄は本堂を再建し西本願寺の学寮において能化職を務めたが[7][8]、元禄9年(1696年)に10世の寂玄が東本願寺に属して現在に至る[7]。

寛永14年(1637年)に本堂が再建されているが、現在の本堂は天明2年(1782年)8月に再建されたものである[9]。

境内には本堂など江戸時代の建築物が複数現存しており、寺域は2010年(平成22年)4月1日、枚方市の史跡に指定された[10]。

境外の南の町中には、蓮如が当時の村民らに仏法を説いた際に腰かけたと伝わる「蓮如上人腰掛石」がある[6][11]。出口ではこの腰掛石の形にちなんで「出口だんご」が作られ、この地の名物となっている[3]。

当寺から東に約1キロ離れた中振には蓮如上人御廟がある[3]。

境内[編集]

- 本堂 - 天明2年(1782年)8月再建。21.5メートル四方の本堂は入母屋造、本瓦葺で、江戸時代後期の真宗本堂の特徴をよく示すものとされる[12][13]。

- 庫裏

- 書院「萬象亭」 - 入母屋造 亜鉛鉄板葺(もと茅葺)の数寄屋風書院。河内名所図会で御堂と客殿の間に茅葺屋根で描かれている[13]。520年余前の蓮如在住当時の姿を残しているとされる[12]。「萬象亭」の名は石川丈山が名付けたという[3]。しかし、建築は江戸時代中期である[9]。

- 庭園 - 裏庭に当たる庭園は石川丈山の手によるもの[12]で、池はかつてこの地にあった二丁四方の大きな池の残存部である[3]。

- 正慶殿 - 納骨堂。

- 走谷堂山古墳出土石棺 - 当寺建立に際して池を埋め立てるために走谷の加茂健豆美命神社の裏手から土取りをした時に出土したと伝わる石棺[12]。

- サイカチ(大阪府指定天然記念物) - 樹齢200年から250年、幹回り2.5メートル、樹高12メートルの巨木で、蓮如と龍女の伝説が残る[12]。1975年(昭和50年)3月31日に大阪府指定文化財(天然記念物)に指定された[14]。

- 地蔵堂

- 鐘楼 - 切妻造、本瓦葺で一般的な鐘楼に比べて柱高が高く、屋根勾配が強い縦長の形状となっている[12][13]。

- 太鼓楼 - 天明7年(1787年)再建。入母屋造、本瓦葺で下層板張りの二層構造。妻飾りの木連格子などは寛政年間(1789年 - 1801年)頃の様式とされる[12]。御坊格寺院としての格式の高さを示すもの[13]。

- 脇門 - 通用門。薬医門の形式で、妻飾りや屋根の架構に特色がある。17世紀中頃(慶安から寛文年間(1648年 - 1673年)頃)の建築と考えられている[12]。切妻造 本瓦葺[13]。

- 山門 - 四脚門の形式で、切妻造・本瓦葺。17世紀中頃(慶安から寛文年間(1648年 - 1673年)頃)の建築と考えられている[12][13]。

-

本堂

-

山門

-

太鼓楼

-

鐘楼

文化財[編集]

大阪府指定天然記念物[編集]

- 光善寺のさいかち

枚方市指定史跡[編集]

- 光善寺(出口御坊跡)

所在地[編集]

- 大阪府枚方市出口2丁目8-13

アクセス[編集]

脚注[編集]

注釈[編集]

- ^ 公式サイトでは初代としているが、「真宗大辞典」においては2世としており、本記事では同じ資料を基にその後の住職にも言及するためこちらで記述する。

出典[編集]

- ^ “大阪教区寺院・教会名簿 第14組”. 真宗大谷派(東本願寺)大阪教区 銀杏通信. 2021年6月2日閲覧。

- ^ a b 全国寺院名鑑(1989)、大阪府-35

- ^ a b c d e f g 光善寺ホームページ 光善寺沿革

- ^ a b “愛すべき枚方「気になるあの場所」へ行ってみた「光善寺」”. ひらいろ (2020年8月31日). 2021年6月2日閲覧。

- ^ “光善寺の由来”. 真宗大谷派(東本願寺)光善寺 (2020年9月7日). 2021年6月2日閲覧。

- ^ a b c d e “光善寺沿革”. 真宗大谷派 淵埋山 出口御坊 光善寺 (2021年3月31日). 2021年6月2日閲覧。

- ^ a b c d e f g 真宗大辞典 第1巻(1952)、P.546

- ^ “歴代学長一覧”. 龍谷大学. 2021年6月2日閲覧。

- ^ a b 光善寺ホームページ 光善寺参詣案内

- ^ “枚方市内の文化財”. 枚方市 (2016年11月1日). 2021年6月2日閲覧。

- ^ 大日本寺院総覧(1966)、P.428

- ^ a b c d e f g h i “光善寺参詣案内”. 真宗大谷派 淵埋山 出口御坊 光善寺 (2021年3月31日). 2021年6月2日閲覧。

- ^ a b c d e f 「光善寺」『枚方市建造物調査報告III 枚方市の社寺建築』枚方市教育委員会、1994年3月31日、135-144頁。

- ^ “府指定の文化財一覧(天然記念物)”. 大阪府 (2021年3月31日). 2021年6月2日閲覧。

参考文献[編集]

- 岡村周薩 編 「真宗大辞典 第1巻」、発行人 永田宗太郎、発行所 永田文昌堂、1936年2月20日初版、1972年11月1日改訂

- 堀由蔵 編「大日本寺院総覧 上巻」、名著刊行会、1966年12月1日

- 全日本仏教会・寺院名鑑刊行会 編・発行「全国寺院名鑑」、1969年3月1日